Решение этой проблемы попытались найти в Институте энергетики Национальной академии наук Беларуси. Ученые института разработали комплекс оборудования, с помощью которого можно утилизировать одновременно как органические, так и опасные отходы, а полученную на выходе тепловую энергию использовать для отопления жилых и нежилых помещений.

Работа над проектом началась в конце 2017 года, в этом году научно-исследовательская часть работы будет завершена. На основе макетного образца уже сейчас заканчивается сборка экспериментальной модели. А пока мы отправляемся на производственную территорию управления делами академии наук, чтобы взглянуть на рабочий макет комплекса. Подробнее о разработке «Зеленому контейнеру» согласился рассказать один из ее создателей, кандидат биологических наук, заведующий сектором «Технологии утилизации отходов» Института энергетики НАН РБ Виктор ГОЛУБЕВ.

— Цель нашей работы — показать, что обезвреживание отходов может быть экономически выгодно, а не так затратно, как теперь, — рассказывает Виктор Петрович. — Сжигание органических отходов для получение тепловой энергии применяется повсеместно, но использовать другие отходы в качестве топлива очень рискованно. Это связано с тем, что многие из них имеют неопределенный сложный состав и при сжигании в процессе неконтролируемой химической реакции могут образовывать опасные вещества, например диоксины. Определять состав всех отходов не всегда экономически выгодно, поэтому мы поставили цель разработать комплекс оборудования, в котором можно экологически безопасно и экономически выгодно сжигать большое количество различных видов отходов. Если упростить принцип работы нашего комплекса, то получается, что мы используем древесные или растительные отходы, чтобы зажечь предварительно разложившиеся под действием высокой температуры опасные ТКО. Сюда подойдут отходы любого класса опасности и любого состава, даже стойкие органические загрязнители (СОЗ), после сжигания которых остается не так уж много золы (несколько процентов от первоначального объема) и то, что уже просто не может сгореть. Зола, как и любой бытовой мусор, относится уже к 4 классу опасности, поэтому спокойно вывозится на полигон.

Заявление очень интригующее, поэтому с нетерпением ждем, когда же нам покажут это многообещающее и в чем-то даже революционное устройство.

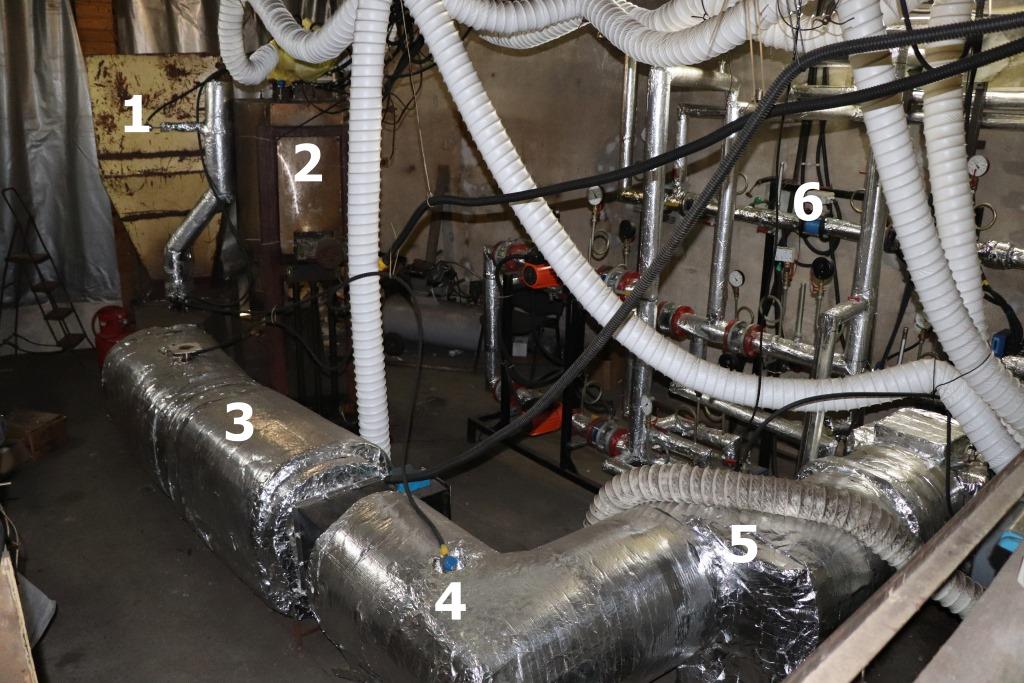

Научный образец более прост по структуре, чем уже почти готовая экспериментальная модель, и тем самым более наглядно демонстрирует принцип работы. Он состоит из блока получения генераторного газа, блока получения пиролизного газа (пирогаза), камеры дожига, в которой сжигаются вместе генераторный газ и пирогаз, блока регулировки температуры, рекуператора (блок для удаления тепловой энергии), системы дымоудаления и управления.

В первом блоке генераторный газ получается в результате термического разложения отходов растениеводства и деревообработки. Как замечает наш собеседник, основная задача этого блока — поддерживать постоянный факел огня в блоке совместного сжигания генераторного газа и пирогаза. Генераторный газ позволяет получить температуру порядка 9000 С. В научно-исследовательских экспериментах для получения генераторного газа использовалась древесная щепа хвойных пород.

В следующем блоке идет процесс получение пирогаза с помощью термического разложения любого вида отходов в бескислородной среде при температуре 7000 С в высокочастотном магнитном поле.

— Отсутствие кислорода делает невозможным горение пирогазов в этом блоке, что предотвращает протекание неконтролируемых химических реакций. Нагрев осуществляется трубчатыми электронагревателями. Требуемый температурный режим поддерживается автоматически, — поясняет Виктор ГОЛУБЕВ.

После завершения процесса пиролиза проходит продувка блока углекислым газом для удаления остатков пирогаза. Это позволяет не дожидаться остывания емкости и делает процесс пиролиза непрерывным.

— Это установка способна работать в непрерывном цикле, ее можно перезагружать, — продолжает Виктор Петрович, — в отличие от другие печей, где нужно ждать их остывания, чтобы опять загрузить, здесь же закончился один цикл, дно опускается, меняются бочки, и процесс пошел дальше. Два человека спокойно могут обслуживать несколько таких агрегатов. Кроме этого, в экспериментальной модели будет уже два блока для получения пиролизного газа..

Полный текст читайте в журнале "Зеленый контейнер", №4

Андрей ГОЛУБ

Фото автора